Vincenzo Acìto (da Francesco e Rosa Calculli, Matera, 15 maggio 1865 – Pozzuoli, 1° di-cembre 1943) venne a Pozzuoli da Matera per lavorare, come fonditore, nello sta-bilimento Armstrong, Mitchell e C. Limited di Newcastle-upon Tyne, entrato in funzione nel 1888. Il 23 febbraio 1896 sposò Olimpia Varchetta (da Salvatore e Anna Mangiapia, Pozzuoli, 4 luglio 1874 – 27 novembre 1900) ed ebbe tre figli: Rosa (nata morta, Pozzuoli, 8 dicembre 1896), Alfredo (Pozzuoli, 22 maggio 1898 – Milano, 9 luglio 1953) (figg. 1,3,5) e Olimpia Immacolata (Pozzuoli, 26 novembre 1900 – 23 dicembre 1900), battezzata col nome della madre, morta in seguito al parto.

Rimasto vedovo col solo figlio Alfredo, Vincenzo Acìto sposò, il 31 luglio 1902, la cognata, Claudia (Pozzuoli, 24 dicembre 1880 – 12 ottobre 1910), dalla quale ebbe due figli: Olimpia (Pozzuoli, 16 aprile 1903 – 30 dicembre 1965), così chiamata in memoria della prima moglie e della terza figlia, poi soprannominata Titina, e Umberto (Pozzuoli, 29 gennaio 1906 – emigrato a Napoli il 23 marzo 1967) (fig. 2) che, da-gli anni Cinquanta, fu ospite di case di cura private e dei manicomi di Napoli e Aversa, dove morì.

Da notizie raccolte in passato, Umberto, soprannominato dai puteolani ’u pazz’ Acìto. fu molto vessato dal severo padre che, addirittura, lo esponeva nudo al sole, al freddo e al vento, fuori il balcone di casa, orientato verso il mare di via Napoli. E’ risaputo che la malattia mentale si manifestò in età adulta, dovu-ta, molto probabilmente, anche ai maltrattamenti psichici e fisici del padre che, certamente, privilegiava in modo esagerato il primo figlio maschio, Alfredo, già lanciato nella brillante carriera professionale/culturale/politica.

Sempre da informazioni avute da vecchi amici, Umberto Acìto, intelligentis-simo e vivace giovane, era laureato in chimica e fu per diverso tempo fidanzato con Elvira Spadaccini (Pozzuoli, 06 giugno 1909 – Napoli, 14 ottobre 1997) , valente pro-fessoressa di matematica nei licei statali, rimasta nubile, che abitava nel “palazzo Cosimato” (ex carcere), poco lontano da casa Acìto, verso la località Gerolomi-ni.

Ricordo benissimo Umberto negli anni Cinquanta, quando periodicamente tornava a casa dai luoghi di cura: alto e magro, girovagava tranquillo per Pozzuoli, con andatura dinoccolata ed espressione stralunata, in uno striminzito e abbottonato pastrano scuro, barba e capelli arruffati, sempre con qualche libro sotto il braccio, parlava a sproloquio e a bassa voce, tra sé e sé, in raffinata lin-gua italiana; era osservato con compassione e grande rispetto da tutti, ma mai deriso, nemmeno dai bambini.

Come già accennato, la famiglia Acìto abitava a via Napoli, odierno corso Umberto I, nella palazzina “Varchetta”, poi nota come “Palazzo Acìto”. Sulla pa-rete di fronte alla fine della prima rampa di scale, esisteva una cappellina votiva con mattonelle maiolicate, raffiguranti San Procolo; in basso, sotto l’elementare panorama di Pozzuoli (Rione Terra e Borgo), si leggeva: A devozione di Salvatore Valchetto (sic), 1845. L’immagine fu ripresa dall’incisione di Domenico dell’Acerra, 1780 (in collezione Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo – Pozzuoli).

Salvatore Varchetta, padre di Olimpia e Claudia, “pratico comunale” e bene-stante, dal 1° maggio al 22 settembre del 1874, assistette l’ingegnere Antonio Galli, dell’Ufficio Tecnico Erariale di Napoli, nell’elaborazione della prima mappa catastale del centro urbano di Pozzuoli1.

Episodio autobiografico

Nel 1961, in casa di Maria Elia2, anziana cugina della mia fidanzata, attuale moglie, che abitava sullo stesso pianerottolo della casa dei miei suoceri, conobbi Titina Acìto; nessuno sapeva che il suo vero nome era Olimpia. Veniva a fare visita all’antica amica e lontana parente tutte le settimane; spesso, mi fermavo con lei a parlare.

Amica di Titina e sua vicina di casa per molti anni fu anche Annunziata Mangiapia3 – pronipote di Anna Mangiapia, la mamma di Olimpia e Claudia Varchetta – , che, giovanissima, si trasferì in casa dei miei suoceri, per accudire ai loro figli, diventando una carissima familiare, tanto da essere chiamata affa-bilmente Zizì.

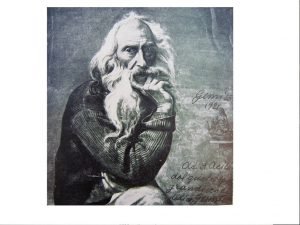

Titina Acìto andava spesso a trovare il fratello Umberto nell’ospedale psi-chiatrico “Leonardo Bianchi”, in calata Capodichino, accompagnata dall’amica Maria Elia. Questa, che io chiamavo confidenzialmente Mammina, mi racconta-va che in casa degli Acìto, da lei frequentata assiduamente quand’era giovane, sull’ammezzato, ’ncopp’ ’i stanzulélle, c’erano molte sculture e disegni di Vincenzo Gemito, assieme a tanti, importanti e antichi libri. Si ricordava pure di un vec-chio dalla lunga barba e capelli bianchi, Vincenzo Gemito, che veniva spesso da zì Viciénzo Acìto, esperto fonditore nel cantiere Armstrong. Infatti, negli anni Venti, il grande scultore napoletano fondeva le sue opere nel predetto stabili-mento di Pozzuoli4.

Maria Elia mi diceva pure che Alfredo Acìto, fratellastro di Titina, era diven-tato, addirittura, “il braccio destro di Mussolini”.

Rimasta sola – il padre morì il 1° dicembre 1943, Alfredo dagli anni Venti s’era trasferito a Milano, Umberto, dagli anni Cinquanta, entrava ed usciva dalle case di cura – Titina Acìto, pur avendo una discreta rendita immobiliare e fon-diaria, menava una vita molto grama, assumendo un atteggiamento guardingo e avaro di confidenze. Assieme alla mia fidanzata e a Maria Elia, andai qualche volta a casa Acìto: sporcizia ovunque, disordine, abbandono, vecchie cose, mo-bili sgangherati, suppellettili dappertutto dall’aspetto di valore. Vidi anche il re-trostante giardino con piccola, decorativa, fontana a vasca circolare.

Purtroppo, per il mio carattere non invadente, non chiesi di salire ’ncopp’ ’i stanzulélle, dove probabilmente avrei visto le opere di Vincenzo Gemito. Titina, pur avendo con me una certa cordialità e conoscendo i miei interessi artistico/culturali non ac-cennò mai al fratello “gerarca fascista” e ai rapporti della sua famiglia con lo scultore napoletano. Pertanto, non detti credito alle informazioni di Maria Elia, che ritenevo fantastiche, e lasciai perdere.

Quando morì Olimpia (Titina) Acìto (30 dicembre 1965), il suo corpo fu rinve-nuto qualche giorno dopo, circondato da gatti, in un generale sudiciume e feto-re. Maria Elia, che aveva la chiave di casa, assieme a qualche altra parente, si in-teressò dei funerali. La mattina seguente, la mia fidanzata e la stessa Maria Elia mi chiesero di essere accompagnate in casa Acìto; rifiutai per evitare l’impatto con uno scenario sgradevole.

Fu nominato un tutore dal Tribunale di Napoli per il sostentamento di Um-berto nel manicomio napoletano o aversano con i proventi dell’eredità e fu coinvolto nella gestione del patrimonio degli Acìto anche un noto avvocato di Pozzuoli, al quale fu consegnata la chiave dell’abitazione. Non mancarono criti-che, spesso fondate, sulla gestione del patrimonio, oggi letteralmente sparito.

Dopo poco tempo, alcuni vicini di casa, telefonarono a Maria Elia, infor-mandola che, nottetempo, sentivano dei rumori strani nell’abitazione degli Acì-to e un andirivieni di persone che trasportavano materiale vario.

Non mi interessai proprio di quanto stava accadendo; soltanto un parente di mia moglie indagò e, attraverso varie peripezie, riuscì a recuperare una riprodu-zione, finemente cesellata, di una scultura in bronzo di Vincenzo Gemito, raffi-gurante il famoso amico pittore francese Jean-Louis-Ernest Meissonier5.

Saputo dello svuotamento di casa Acìto, pensai di portar via almeno le maioliche della cappellina di san Procolo, posta alla fine della prima rampa di scale; ma, arrivato di sera sul posto, assieme a mio cognato Vittorio, notai, con una certa rabbia, che altri mi avevano preceduto. Cosicché, passai nel portone vicino e comunicante, appartenente alla famiglia Mangiapia, e, col permesso della buona Zizì (Annunziata), portai via le mattonelle maiolicate rappresentanti la Crocifissione di Gesù Cristo con Maria e Maddalena, databile alla fine della prima metà del secolo XIX. Zizì, mi avvertì che dietro il pannello di mattonelle maio-licate della Crocifissione c’era il corpicino di un bambino, frutto di un antico e il-lecito amore.

Pertanto, io e mio cognato Vittorio, operammo con molta cautela e trepidazione, ma non rinvenimmo alcuna traccia di resti mortali, sfatando, co-sì, una vecchia leggenda.

* * *

Dopo tanti anni, per puro caso, mi è capitata sottomano una citazione su Alfredo Acìto nella monumentale opera di Renzo De Felice6 e, “navigando” in internet, ho raccolto le prime notizie sul personaggio, del tutto ignote a noi pu-teolani. Ma la scoperta più eclatante – che mi addolora per non aver allora coc-ciutamente creduto – riguarda il rapporto tra la famiglia Acìto e il famoso scul-tore napoletano Vincenzo Gemito7.

Nella bibliografia di Alfredo Acìto mi ha molto meravigliato il catalogo della mostra su Gemito, tenuta nel mese di aprile del 1938, nella Sala della Rocchetta del Castello Sforzesco a Milano, suscitando in me una naturale domanda: per-ché nella produzione di un “intellettuale-politico” appare, improvvisamente, un isolato interesse per l’arte?

Incuriosito, mi metto alla ricerca del catalogo; ma, ahimè, non lo trovo nella Biblioteca Nazionale di Napoli né in quelle della Società Napoletana di Storia Patria e dell’Università. Mi informo presso tante altre biblioteche napoletane e italiane informatizzate: niente! Mi viene in aiuto internet, nel quale, dopo una serie di avventure, trovo e acquisto un rarissimo esemplare dell’opera di Acìto. E’ un lavoro, seppure abbastanza documentato, eccessivamente elogiativo dello scultore napoletano, sfacciatamente strumentalizzato dal regime fascista.

Questo tentativo di recuperare alla “gloria fascista” il valore artistico di Ge-mito traspare anche in uno scritto di Pasquale Nonno: “Vincenzo Gemito, grande artista troppo a lungo messo da parte forse perché fuori dagli schemi e dalle mode, forse perché segnato negli ultimi anni della sua vita e alla sua morte, dal marchio del fascismo che cercò di farne un suo simbolo e certo dimenticato dalla sua città”8.

Dall’enfatico saggio di Alfredo Acìto, nel catalogo della mostra milanese, che, però, analizza i vari periodi della vita di Gemito con una certa precisione e correttezza, riporto: “La sua opera interessa noi Fascisti sopratutto per questa sua forte impronta di italianità, perchè la sua sintesi creativa e espressiva ricon-fermò sulle vie del mondo come, in tutte le epoche, il patrimonio ideale e spiri-tuale dell’arte italiana è sempre stato unico e inconfondibile… Nell’anno V [1927, n.d.r.], il Duce con la sensibilità propria della Sua grande Anima, volle esprimere a Gémito la riconoscenza della Patria e fu questo il conforto più si-gnificativo per il Maestro: tutto il popolo italiano nel gesto del Duce si è raccol-to attorno al grande Artefice. E questa fu la gloria di Gémito, gloria fascista, an-tica e nuova, immortale!”.

Certamente, ad Alfredo Acìto, diventato un affermato professionista a Mila-no e militante fascista di una certa importanza, va attribuita l’organizzazione dell’evento, quale omaggio all’amicizia tra suo padre e Vincenzo Gemito.

A testimonianza di questa frequentazione, riporto, dal catalogo della mostra milanese, le riproduzioni di due prestigiosi e realistici disegni, già di proprietà Acìto, poi dispersi (figg. 3 e 4).

Alfredo Acìto

A conclusione, ritengo opportuno tracciare un profilo bio-bibliografico di Alfredo Acìto il quale, durante gli anni del fascismo, ha ricoperto ruoli importanti che, nel bene e nel male, vanno documentati per tramandare ai posteri la memoria di uno di Pozzuoli.

Alfredo (Francesco, Paolo, Mario) Acìto nacque a Pozzuoli il 22 maggio 1898, da Vincenzo e Varchetta Olimpia, e battezzato il 31 maggio nella parroc-chia della Cattedrale.

Corrispondente del “Il Popolo d’Italia”, nell’agosto-settembre 1921 fu invia-to speciale al Congresso di Ginevra sul problema del Governo Arabo.

Dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli si trasferì a quella di Torino l’8 aprile 1922, presentando un foglio di congedo rilasciatogli dalla Regia Università di Napoli, datato 3 aprile 1922, e fu congedato per la stessa Università il 17 agosto 1922. Durante la sua permanenza nella Regia Università di Torino sostenne i seguenti esami: “Diritto amministrativo e Scienza d’amministrazione, il 26 giugno 1922, con voti 25/30; Procedura civile, stesso giorno, con voti 25/30; Diritto internazionale l’1 luglio 1922 (respinto).” Si lau-reò a Napoli il 09 dicembre 1922.

Iscritto al Partito Nazionale Fascista [Fasci di Combattimento, n.d.r.] il 01settembre 1919; iscritto all’Associazione Fascista della Scuola nel 1940.

Trasferitosi a Milano il 23 febbraio 1923, il 24 dicembre 1925 sposò Maria Stroppi9. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 07 settembre 1926 fino al 07 marzo 1953. Trasferito ad Azzate (Varese) il 30 novembre 1942, fu cancel-lato per emigrazione a Napoli il 27 dicembre 1946. Qui, come si rileva da alcuni documenti, abitò in via Luca da Penne, 1. Iniziò l’attività forense anche in colla-borazione con l’avvocato Carlo Martinelli, residente nella citata strada napoletana.

Nella seconda metà degli anni Quaranta, lo studio Acìto-Martinelli difese, contro il Comune di Pozzuoli, i proprietari di parte dell’edificio “Poggio sulla Marina”, di corso Umberto I (via Napoli), 10, crollata, intorno al 1948, in segui-to all’erosione marina, per mancanza di scogliera protettiva10.

Alfredo Acìto morì a Milano il 09 luglio 1953.

Firmatario del manifesto della razza (1938). Ufficiale dell’Ordine della Co-rona d’Italia (1941-1942). Croce al Merito di Guerra (1941-1942). Medaglia di Benemerenza per i Volontari della Guerra 1915-1918 (1941-1942). Medaglia Commemorativa dell’Unità d’Italia (1941-1942). Medaglia Commemorativa per la Campagna in Africa Orientale (1941-1942). Distintivo per la Sciarpa Littorio (1941-1942). Decorato Marcia su Roma (1941-1942). Squadrista. Rettore del Centro Milanese per lo Studio del Problema Ebraico (1941-1942) e del Centro di Varese (1943-1944). Il centro milanese, da lui fondato, fu posto alle dipen-denze immediate del Ministero della Cultura Popolare – Ufficio Studi e Propa-ganda sulla Razza.

Nell’aprile 1941, con Arturo Farinelli, partecipò al Congresso culturale “In-contro degli Scrittori della Grande Germania” a Weimar e, sempre con Farinel-li, a quello del 1942 “Convegno dell’Associazione Europea degli Scrittori”11.

Con Decreto Legge del Duce, in data 23 dicembre 1943, fu nominato Pub-blico Accusatore del Tribunale Provinciale Straordinario di Sondrio, cessando tale funzione il 03 giugno 1944, con il Decreto Ministeriale del Ministro Segre-tario del Partito Fascista Repubblicano.

Come si rileva nel Verbale del Consiglio dei Ministri della Repubblica Socia-le Italiana del 18 aprile 1944, “Schema di Decreto relativo alle seguenti nomine di Prefetti … 1. Acìto avv. Alfredo – nominato Prefetto di 2^ classe e collocato a disposizione del Ministero dell’Interno; …”12. Ruolo che molto probabilmen-te non ha mai svolto.

Professore incaricato di Storia e dottrina del Fascismo all’Università di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche (1941/1942 – 1942/1943 – 1943/1944). “A insegna-re storia del fascismo si susseguiranno Alessandro Monti Della Corte, medaglia di Fiume, della marcia su Roma e della campagna d’Africa orientale, Nicolò Giani, Alfredo Acìto, decorato della marcia su Roma, che la cieca fede fascista rendeva addirittura ottuso(61).”13.

Molto critici sono anche Victoria de Grazia e Sergio Luzzatto: “Alfredo Acì-to, nel suo travolgente volume Machiavelli contro l’anti-Roma (Milano 1938), pur aprendo il primo capitolo con una lunga citazione da Mussolini, espose tesi che nulla hanno a che fare con il Preludio del duce. Machiavelli è per Acìto il difen-sore di un’idea di romanità che trascende la storia e che si è incarnata prima nel-la Roma classica, poi in quella papale e in età moderna in quella fascista. I nemi-ci acerrimi di questa romanità sono stati i barbari prima, i protestanti poi, e da ultimo le «democrazie capitalistiche» alleate della «III internazionale di Trostky, atea e […] anticapitalistica». La parte decisamente più forzata, ai limiti del risibi-le, del saggio di Acìto è quella tesa a presentare Machiavelli come un «profon-damente cattolico» campione della fede che, in qualche modo, vaticinò persino i Patti lateranensi. Scontata la conclusione: «la formula del Profeta Armato che Machiavelli consegnò alla Storia è, per l’Italia di Mussolini e del nostro Fasci-smo, verbo fatto carne».”14.

Considerando che la materia, Storia e dottrina del Fascismo, era imposta dal re-gime, Alfredo Acìto non raccolse rispetto e simpatia degli studenti e nemmeno dei colleghi. Infatti – come si rileva dalla documentazione, conservata nell’Archivio di Deposito dell’Università di Pavia, Fascicoli Personale Docenti, Fasci-colo Alfredo Acìto –, alla richiesta dell’Acìto di un complessivo certificato di ser-vizio, datata 20 giugno 1947, così rispose il rettore, professore Plinio Fraccaro:

18 luglio 1947:

Chiar.mo Sig. Avvocato

Io credo che sarebbe molto meglio non parlare / più dei suoi incarichi presso la no-stra Università. / Ella afferma a torto che negli anni 1941/42 e 1942/43 i pro- / fessori di Scienze politiche non tennero i loro corsi. / Quasi tutti li tennero con notevole regolarità. / Ella non tenne lezioni in quegli anni perché gli studenti, / come dichiararono a me per-sonalmente, non ritenevano di / venire a sentire le Sue lezioni per ragioni non certo / lu-singhiere per Lei. Lo stesso Preside del tempo prof. / Ferri, da me interpellato alla fine del 1943, mi disse / che egli non garantiva affatto che Ella avesse tenuto / le lezioni delle quali aveva segnato l’argomento sul / registro.

Nel 1943/44 Ella di certo non tenne lezioni / perchè occupato altrove. E’ nostra norma costante che il / professore incaricato che non tiene lezioni non percepi- / sca l’assegno per l’incarico. E infatti finchè fui io / Rettore Ella non venne pagato, nonostan-te le Sue sfuriate / e le Sue minacce al Collega Valsecchi.

In seguito il Rettore che mi succedette, cedendo / alle pressioni del ministro di Salò credetto (sic) di pagarlo, / Fece male, e quel denaro non Le spettava

Ora Ella vorrebbe che questi deplorevoli fatti / attraverso una mia dichiarazione di-venissero per Lei dei / titoli di merito.

La mia coscienza mi vieta di acconsentire, nè / mi muovono le Sue minacce di ricor-rere ai mezzi lega- / li. Se Ella vuole da me dichiarazioni, esse saranno com- / plete e non reticenti e limitate a quello che a Lei fa / comodo.

IL RETTORE

(prof. Plinio Fraccaro)

L’avvocato professore Alfredo Acìto era ancora arrogantemente minaccioso in un’Italia ormai libera e democratica.

______________________________

1 Giamminelli R., Il centro antico di Pozzuoli. Rione Terra e Borgo, Napoli 1987, p. 72.

2 Maria Elia, Pozzuoli, 28 febbraio 1915 – 29 novembre 2003.

3 Annunziata Mangiapia, Pozzuoli 25 marzo 1896 – 24 gennaio 1984.

4 Avilia F., a cura, Vocabolario settoriale campo MTC scheda RA, voce “Leghe moderne”, in: 80.205.162.235/Downloadnormativa/vocabolari-di-supporto/RA-MTC%20Vocabolario%20Metalli.pdf. Gennaro Avilia fu capo della fonderia Armstrong dal 27 marzo 1925.

5 Jean-Louis-Ernest Meissonier, Lione 1815 – Parigi 1891.

6 De Grazia V. – Luzzatto S., Dizionario del Fascismo, vol. II, in De Felice R., Mussolini e il Fasci-smo, vol. 12, Milano 2006, pp. 68-69.

7 Vincenzo Gemito, Napoli 17 luglio 1852 – 1° marzo 1929.

8 Il salotto di Minozzi (in Di Giacomo S., Gemito, prefazione di Argan G. C., a cura di Bonuomo M., Napoli 1988, pp. IX-XII.

9 Maria Stroppi, Pizzighettone 09 maggio 1891 – Milano 15 novembre 1958.

10 Tra le unità immobiliari distrutte, la quota maggiore apparteneva alle sorelle Raffaela (zì Fi-fìna) e Michelina (Giovanna) Sabino, zia e mamma di mia moglie. Mi è stato riferito in famiglia che, alla fine degli anni Quaranta, inizio dei Cinquanta, l’avvocato Alfredo Acìto e sua moglie, Maria Stroppi, pranzarono in casa dei miei suoceri, oggi occupata da me, per raccogliere testimonianze sul crollo del palazzo.

11 Angelini M. C., 1942. Note in margine al Convegno degli scrittori europei a Weimar, pp. 11-12, www.disp.let.uniroma1.it.

12 http://it.wikisource.org/wiki/Verbali_del_Consiglio_dei_Ministri_della_Repubblica_Sociale_Ital…,

in Scardaccione F. R., Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana. Settembre 1943 – aprile 1945, edito dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2002; Garibaldi L., Mussolini e il Professore, Milano 1983, pp. 316-321.

13 (61) Libero Lenti, che pur ammetteva che Acìto, insegnando dottrina del fascismo avesse «il diritto-dovere di dire sciocchezze di ogni genere. Poco male se le avesse dette sapendo di dirle. No, ci credeva sul serio», riporta che davanti alle assurdità opposte da Acìto anche Beonio Broc-chieri rinunciava a discutere (Lenti L., Le radici del tempo. Passato al presente e futuro, Milano, Angeli,

130

130

1983, p. 93). (Annali di Storia delle Università italiane – volume 7(2003) – Pavia, Bolech Cecchi D., La facoltà di Scienze Politiche dalla costituzione alla riforma – 1926-1968), p. 7, www.cisui.unibo.it).

14 De Grazia V. – Luzzatto S., Dizionario cit., p. 68.

Pubblicazioni

– L’Oriente arabo: Odierne questioni politiche della Siria, Libano, Palestina, Irak, Popolo d’Italia, 1921.

– Corporazioni e sindacati nella storia, nello Stato e nei partiti politici, Milano 1924. Dedicato al padre e agli operai d’Italia.

– Agostino Lanzillo e alcune verità per la storia del Fascismo, Milano 1924.

– L’industria del fallimento, in “Tribunali d’Italia”, Quaderni dell’Anno VII, Milano 1929.

– Uomini di toga del Foro milanese, vol. I, Milano, edizione “Tribunali d’Italia”, 1929, con Gentile Guido.

– Il volto della Rivoluzione: 1) Il Fascismo e la dottrina dello Stato; 2) Il Sindacalismo dello Stato Fascista; 3) Realtà Nazionale; 4) Il Fascio e le Verghe, Milano 1930.

– In tema di compenso di lavoro straordinario, Milano 1930.

– In tema di compenso per lavoro straordinario: difesa pronunciata per la ditta Cesare Miroglio di Genova avanti la magistratura del lavoro della R. Corte di Appello di Genova, Napoli 1930.

– Il curatore come il giudice delegato deve rimanere estraneo ad ogni maneggio di denaro proveniente dalla ge-stione fallimentare, Milano 1932.

– Una singolare vicenda di bancarotta fraudolenta, Milano 1932.

– Il codice del fallimento: raccolta delle disposizioni di Legge riguardanti la materia del fallimento, del concor-dato preventivo e dei piccoli fallimenti, Milano 1934.

– L’idea unitaria dello Stato, Milano 1935.

– La dottrina dello Stato nel pensiero di Vincenzo Cuoco. Contributo allo studio del pensiero politico del seco-lo XVIII, Milano 1936.

– La corporazione e lo Stato. Dall’epoca di Roma all’epoca di Mussolini. Introduzione allo studio del Diritto Corporativo, Milano 1937.

– La formula non est potestas nisi a Deo e le discussioni fra gli scrittori del Trecento, Tempo di Mus-solini, 1937.

– L’idea romana dello Stato unitario nell’antitesi delle dottrine politiche scaturite dal diritto naturale, Milano 1937.

– Il trattato di ben governare. Opera inedita di Tommaso da Ferrara del 1500, Tempo di Mussolini 1938.

– Le origini del pensiero politico nel pensiero di S. Paolo e nel dibattito delle dottrine medievali, Il Tempo di Mussolini 1938.

– Machiavelli contro l’anti-Roma, Milano 19381, Tempo di Mussolini 19392, 19403.

– L’ordinamento sindacale corporativo dello Stato fascista nel pensiero di Mussolini e nelle decisioni del Gran Consiglio, Milano 1938.

– Gemito, a cura di Alfredo Acìto, catalogo della mostra di Sculture e Disegni di Vin-cenzo Gemito, Milano, Castello Sforzesco, Aprile 1938-XVI, Orsa Editrice.

– L’ordinamento dello Stato Corporativo nel pensiero di Mussolini e nelle decisioni del Gran Consiglio del Fascismo, Tempo di Mussolini 1939.

– L’anti-Roma individuata da Machiavelli. La intuizione vichiana della esistenza, operante nella storia, di direttive contrarie al “Mondo Civile” e al “Mondo delle Nazioni”, estratto dal fascicolo n. 4 di “Gerar-chia”, aprile 1939-XVII.

– La dottrina dello Stato nel pensiero di Vincenzo Cuoco: contributo allo studio della concezione organica sto-rica del pensiero politico italiano nei secoli 18. e 19. Milano-Monza 1939.

– Le origini del potere politico: “Omnis potestas a Deo” nelle discussioni degli scrittori politici del Trecen-to, Tempo di Mussolini 1940.

– Il concetto di popolo nel pensiero di Hitler, Tempo di Mussolini 1941.

– Il problema morale della rivoluzione fascista, Tempo di Mussolini 1941.

– La crociata antimaterialistica dell’Asse, Tempo di Mussolini 1941.

– Storia e dottrina del Fascismo. Parte generale: Nozioni fondamentali, Milano 1941-1942.

131

131

– In difesa di Ercole Manzoni: arringa pronunciata avanti il R. Tribunale di Milano, sez. 15., il 25 giugno 1932: il processo della Banca di Milano, s.l. s.d..

– Motivi per l’anno 16.: la certezza del Capo e di un popolo, Monza s.d..

http://prosopografia.unipv.it/docenti http://www.maremagnum.com/index

http://www.ordineavvocatimilano.it http://opac.internetculturale.it

Questo breve profilo biografico di Alfredo Acìto è stato possibile grazie alla disponibilità del-le seguenti strutture pubbliche:

Archivio di Stato di Milano.

Archivio Storico dell’Università di Pavia:

– Dott. Fabio Zucca che, nel novembre 2006, mi comunicò che il fascicolo personale di Alfredo Acìto poteva essere consultato a partire da gennaio 2008;

– Dott.ssa Alessandra Baretta che, da gennaio 2008, mi ha guidato per ottenere le fotocopie di tutti i documenti conservati nel fascicolo personale.

Archivio Storico dell’Università di Torino.

Archivio Storico Diocesano di Pozzuoli.

Comune di Azzate (Varese) – Ufficio Anagrafe.

Comune di Milano – Ufficio Anagrafe.

Comune di Milano – Ufficio Corrispondenze e Ricerche.

Comune di Napoli – Ufficio di Stato Civile.

Comune di Pozzuoli – Ufficio Anagrafe.

Comune di Varese – Ufficio Anagrafe.

Ordine degli Avvocati di Milano.

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza.

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza.

Dott.ssa Anna Sicolo – Ospedale “Leonardo Bianchi”, Napoli.

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, POZZUOLI

Libri parrocchiali antichi, Parrocchia S. Procolo martire nella cattedrale, Libro IV dei matri-moni dal 1856 al 1913:

– foglio 159, n. 4, Vincenzo Acìto, sposa Olimpia Varchetta il 23 febbraio 1896;

– foglio 193, n. 16, Vincenzo Acìto, vedovo di Olimpia Varchetta, sposa Claudia Varchetta, sorella della defunta Olimpia, il 31 luglio 1902.

Libri parrocchiali antichi, Parrocchia S. Procolo martire nella cattedrale, Libro XV dei battez-zati dal 1890 al 1903:

– foglio 142r, n. 65, Alfredo, Francesco Paolo, Mario Acìto, 31 maggio 1898;

– foglio 184v, n. 146, Olimpia Immacolata Acìto, 1° dicembre 1900;

– foglio 226v, n. 59, Olimpia, Anna, Rosa (Titina), 10 maggio 1903.

Libri parrocchiali antichi, Parrocchia S. Procolo martire nella cattedrale, Libro XVI dei bat-tezzati dal 1904 al 1908:

– foglio 59, n. 24, Umberto Mario Ugo, 18 febbraio 1906.

__________________________

Ringrazio gli amici Angelo D’Ambrosio, Rosario Di Bonito e Carlo Pubblico per gli aiuti e i preziosi suggerimenti.